どうも、新たな趣味を開拓してしまいました。島左近です。

東海道五十三次を歩く旅の始まりです。

この旅は、東海道に整備された53箇所の宿場間をただひたすら歩く旅です。

道中の史跡を巡りつつ、京三条大橋から江戸を目指すのである。

今回は、第1弾【京三条大橋から大津宿】までを歩く。

この旅は以下の本を使って歩いています。

タイトル通り、かなりちゃんと歩けるのでおすすめです。サイズも小さめなので助かっております。

ご参考までに。

東海道五十三次(とうかいどうごじゅうさんつぎ)

関ケ原で勝利をおさめたあの憎き家康が、全国支配のため1601年(慶長6年)に江戸と各地を結ぶ五街道を整備し始めた。

東海道はその五街道のうちのひとつで、江戸(日本橋)と京都(三条大橋)を結ぶ約490kmの街道である。

東海道には、物資の輸送や伝令を円滑に行うために、53箇所の宿場が設置され、宿場ごとに宿泊施設などが立ち並んでいた。

江戸時代の東海道の様子を記録する資料は、中学校の歴史の教科書にも登場する。

1802年(享和2年)~1809年(文化11年)にかけて出版された、十返舎一九(じっぺんしゃいっく)の「東海道中膝栗毛」という滑稽本。

主人公の二人が伊勢詣でを思い立ち、数々の失敗や滑稽を繰り返しながら、東海道を江戸から京、大坂を旅する様子を描いた旅行記である。

また、1833年(天保4年)~1834年(天保5年)にかけては、浮世絵師の歌川広重(うたがわひろしげ)が「東海道五拾三次之内」という風景版画を描いている。

東海道は江戸幕府にとって重要なだけでなく、商人や庶民にとっても重要な交通であったのだ。

京三条大橋から大津宿

【日付】2021年12月19日(日)

【歩行距離】17.84 km(27033歩)

【所要時間】5時間45分

10:20 阪急京都河原町駅

↓

10:36 三条大橋

↓

★明智光秀首塚

★粟田口刑場跡

★天智天皇山科陵

↓

13:13 山科駅

↓

★蝉丸神社

↓

14:30 逢坂の関

↓

★旧逢坂山隧道東口跡地

↓

14:55 大津宿本陣跡

↓

15:38 大津城跡

↓

16:05 JR大津駅

阪急京都河原町駅から三条大橋

季節は12月。風が冷たくなり布団が恋しい季節がやってきた。

第1弾のこの日。若干朝寝坊したが、実はこれが正解であった。

10:20 阪急京都河原町駅

十三駅で乗り換えた電車が偶然にも、「京とれいん雅洛」であった。

京とれいん 雅洛|沿線おでかけ情報|阪急電鉄 (hankyu.co.jp)

枯山水の庭があったり、畳座席があったりと電車内は和の空間になっている。

ちなみに特急だが、運賃は普通運賃なので安心。

一瞬乗っていいものなのか迷ってしまったが、普段と違う車内で実は心はウキウキ。

幸先の良い東海道旅のスタートである。

撮り鉄ではないのだが、これは思わずカメラで撮影。

河原町駅でトイレを済ませてさっそく三条大橋まで歩いていく。

10:36 三条大橋

およそ16分くらい歩いて、東海道のスタート地点である三条大橋に到着。

この写真は旧三条大橋の石柱らしい。

太閤殿下の名により、増田長盛殿が奉行となり1590年(天正18年)に、日本で初めて石柱橋として架けられたそうだ。

この石柱は当時の橋脚で、神戸市東灘区の花崗岩で造られている。

現在の橋脚にも当時の石柱が使われているらしい。

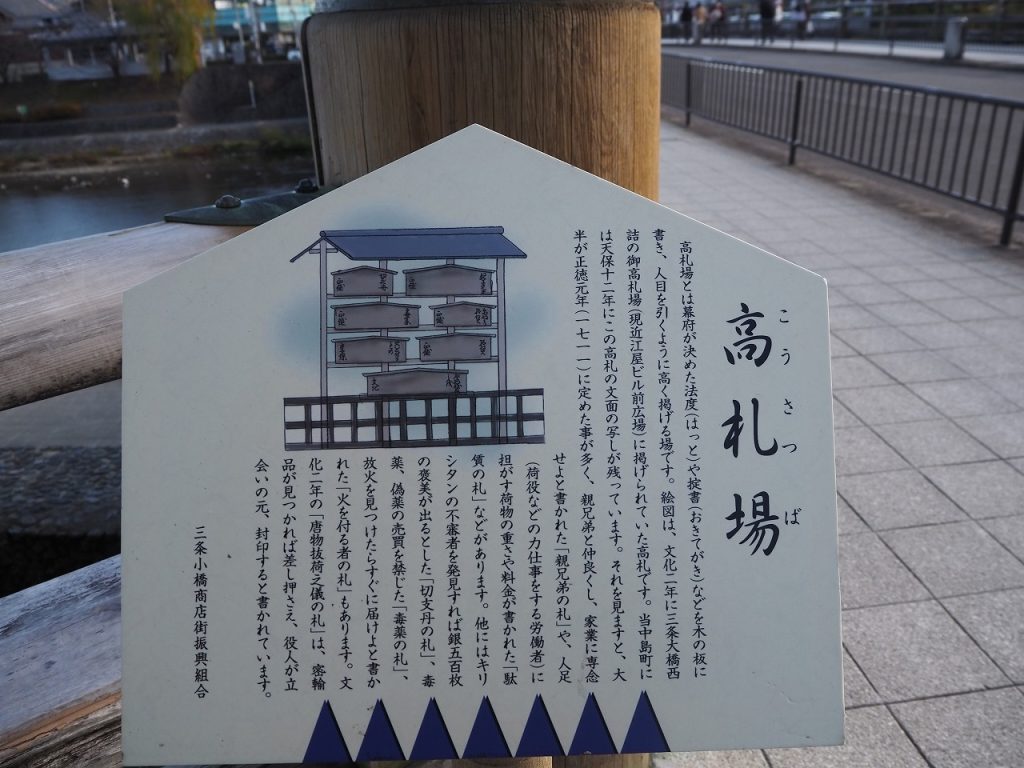

高札場もここにはあったらしい。

ちょっと変な人がいたので、三条大橋の全景が撮れてないのは勘弁してほしい。

三条大橋についての看板。

三条大橋からの鴨川の眺め。ちょうど北の方角。向こうの橋は三条大橋ではありません。

山には少し雪が積もっている。

ちなみにこちらの画像は、歌川広重殿の「東海道五拾三次之内 京師 三条大橋」である。

こんな写真を撮るべきやったな…。

三条大橋から山科駅

10:46 大将軍神社

三条大橋から約10分。大将軍神社を参拝。

名前に惹かれてやってきた。

桓武天皇によって建てられた神社。

これは京都魔界巡り編でまたゆっくりと語ることにしよう。

多分こちらが樹齢800年の銀杏の木である。

この旅の安全を祈願し、先へ進む。

10:55 史跡 三条白川橋道標

なんかいい感じの川に来た。白川というらしい。

1678年(延宝6年)に建立された京都に現存する最古の道標だそうだ。

「是よりひだり ち於んゐん ぎおん きよ水みち」って書いてあるらしい。

すぐ近くには、坂本龍馬殿が結婚式をしたとされる場所もある。

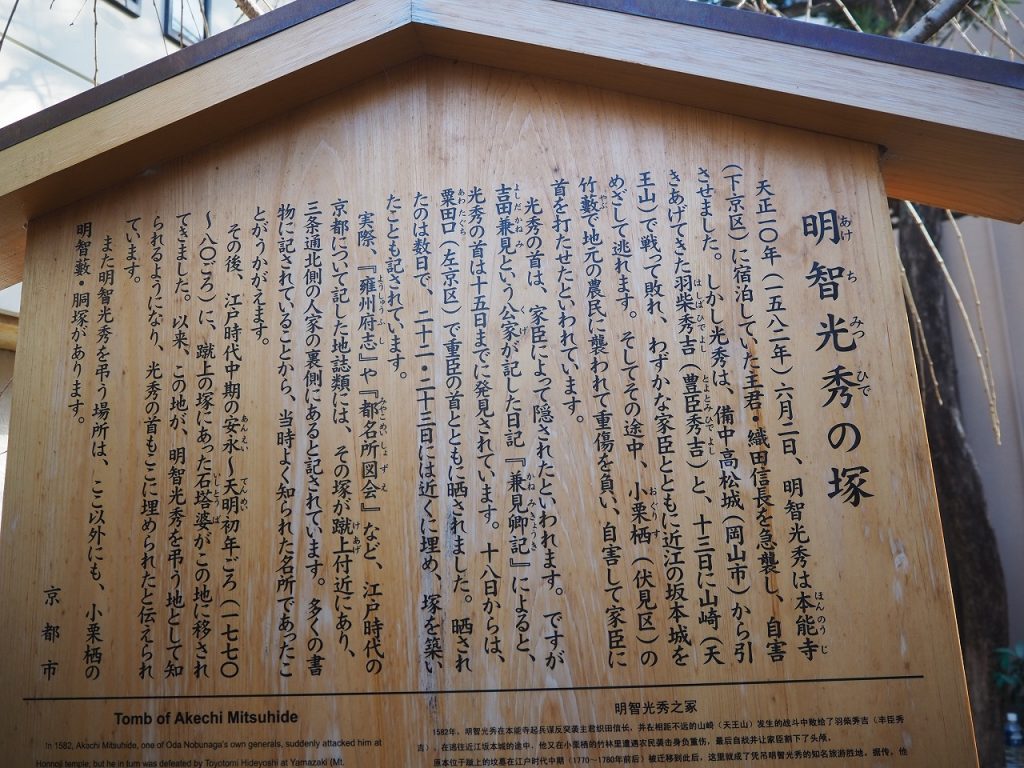

11:00 明智光秀首塚

先ほどの道標から約5分。東海道を外れ、入り組んだ住宅街の中に明智光秀殿の首塚がある。

明智殿の首は蹴上付近にあったそうだが、江戸時代中期にこの地に移されたらしい。

本能寺の変といえば、当時の我が主である筒井順慶殿は、明智殿からの加勢の催促に応えず静観の態度をとったことで日和見順慶と呼ばれるようになった。

まぁ、順慶殿が明智殿に味方しておったら、殿(石田三成)に仕えることもなかったであろう。

人生とはわからないものである。

本当に小さな塚である。

色々な思いを胸に、明智殿に手を合わせ東海道に戻る。

11:11 蹴上

明智殿の首塚から10分ほどで蹴上(けあげ)に到着。

蹴上インクラインと呼ばれる傾斜鉄道の跡地が有名である。

琵琶湖の水を京都へ流すために明治時代につくられた琵琶湖疎水(水路)がこの地を通っており、当時は舟で物資の輸送が行われていた。

蹴上の地は高低差があり、舟が使えないため、舟を台車に乗せて運んでいたそうだ。その鉄道跡地が蹴上インクラインである。

琵琶湖疏水とは | 日本遺産 琵琶湖疏水(びわこそすい) (kyoto.lg.jp)

蹴上インクライン | 見どころ | 日本遺産 琵琶湖疏水(びわこそすい) (kyoto.lg.jp)

実は、そんな情報はこの時はまったく知らなかったので、完全にスルーしていたのであった。

ここからは少し山に囲まれた道を歩いていくことになる。

トイレはしばらくないので、蹴上付近もしくは直前で済ませておかないと漏らします。

拙者は危なかったので。。。

竹を使ったトラップ。これは本当に危ない。脳天から串刺しである。

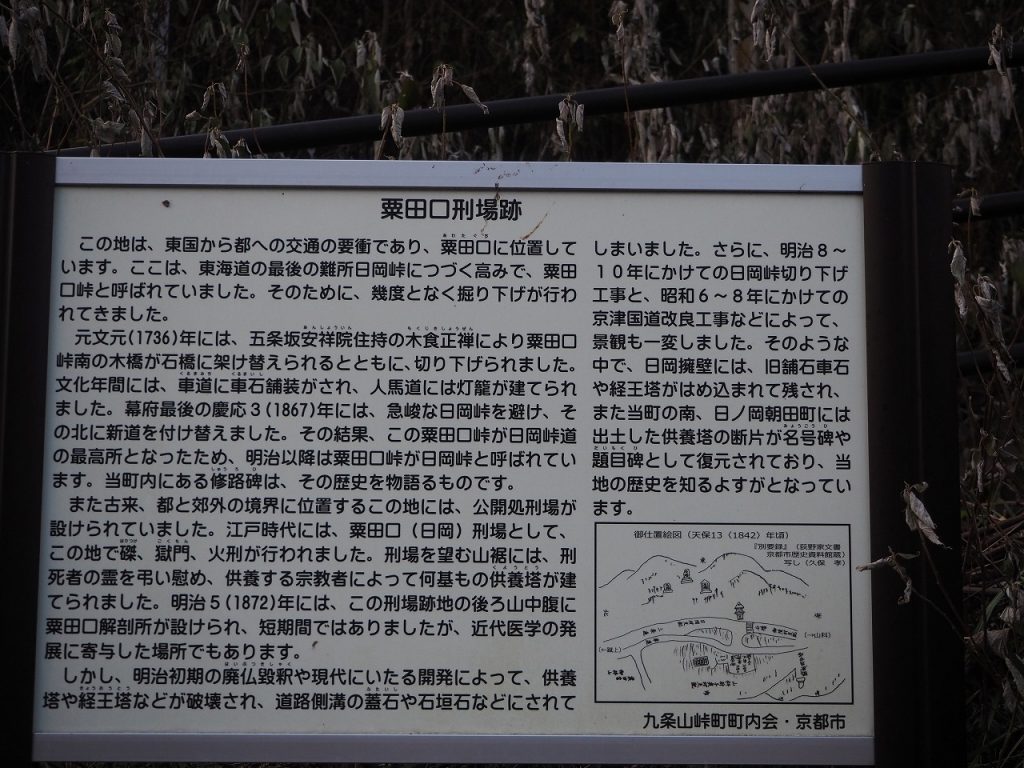

11:24 粟田口刑場跡

そういえば、明智殿もこの粟田口刑場で晒されていたなぁ。

多くの罪人(実際には罪のない人も含まれるだろうが)がこの地で処刑されていたのだと考えると怖くなってきた。

蹴上という地名の由来も、この刑場に行くのを嫌がる罪人たちを後ろから蹴り上げて処刑場まで連れて行ったことからきているとかって話も。

ブリタニカ国際大百科事典によると、

「源義経が金売吉次と奥州に向かった際,美濃の武士の一人が湧水を蹴り上げたことが原因で争いになったことに由来する。」

と書かれている。

通りでこの辺りは人家が少ないわけや。

この看板の近くに階段があったが、なぜか通れないようになっていたのはなぜだろうか…。

歩く道は車通りが多いので、昼間であれば怖さはそんなにないから大丈夫である。

11:29 車石広場

荷車の置物。東海道を歩いてるぜって感じ。

大通りではなく、横道に入っていく。ここから先は普通に住宅街。

こういう標識はありがたい。

11:32 日ノ岡峠

峠っていっても、もはや今は峠ではない。

日ノ岡峠は江戸方面からは最後の峠にあたる。

大津から京都への難所のひとつだったらしい。

忘れていた。京都市のマンホール。

京都市の紋章を中心に、周囲に「御所車(平安時代に御所に向かう貴族の交通手段として用いられていたもの)」の車輪模様を配置している。

このあたりから尿意を催したので、トイレを探し東海道からはずれて大通りへ向かう。

この行動が興味をそそる場所に導いてくれた。

12:12 山科疎水

先ほど紹介した琵琶湖疎水の一部である山科疎水。

疎水沿いに遊歩道が設置されていて、ベンチもあったのでお昼ご飯。

ちなみにここに来た本来の目的は天智天皇陵。

実は道に迷っていたのである。

12:37 天智天皇 山科陵(てんぢてんのう やましなのみささぎ)

第38代天智天皇の御陵。「みささぎ」って読むんや。知らんかった。

天智天皇といえば、645年に中臣鎌足とともに行った大化の改新で有名である。

なぜ山科?って思って調べてると、どうも天智天皇は飛鳥から近江大津宮に遷都を行ったらしい。

そして大津宮で崩御されたそうだ。色々つながった。

天皇陵には説明の看板等はなし。

大自然に囲まれた非常に静かな場所である。

正しい入り口まで戻ってきた。

日時計。天智天皇が皇太子時代に日本で最初の水時計を奈良の明日香に作ったと言われていることにちなんで置かれている。

天智天皇陵を後にして、山科駅まで向かう。

道路沿いにある冠木門。

12:59 五条別れ道標

1707年(宝永4年)建立の道標。

「右ハ三条通」「左ハ五条橋ひがしに六条大佛今ぐ満きよみず道」って書いてあるらしい。

山科駅までの道沿いに飾られていた謎のなすびくん。

京野菜の山科なすびをモチーフにした「もてなすくん」というらしい。

結構かわいい。もっとアピールしたらいいのに。

もてなす君 | 山科三条街道商店会 (sanjokai.jp)

13:11 山科駅

やっとついた山科駅。何度ここから電車に乗って帰ろうかと思ったことか。

しかし、左近は歩き続けた。大津を目指して。

(次ページへ続く 【山科駅から逢坂の関を越えついに大津へ】)

コメント