どうも、島左近です。

2023年8月17日(木)~8月20日(日)の3泊4日電車旅2日目。

2日目は、始発の只見線ではるばる会津若松まで。

後編は、会津若松城を攻め落とし、会津若松の町をレンタサイクルで駆け巡る旅。

旅のしおり

訪問日:2023年8月18日(金)

5:36 小出

↓ JR只見線・会津若松行

8:02 会津川口(乗り換えなし)

8:41

↓

10:32 会津若松

———————–

【本日のお宿】

★駅前フジグランドホテル(レンタサイクル)

↓

11:00~11:05

★蒲生氏郷公の墓

↓

11:10~11:44

★なかじま(煮込みソースカツ丼)

↓

11:55~13:25

★会津若松城(鶴ヶ城)

↓

13:40~14:25

★会津武家屋敷

↓

14:38~15:44

★飯盛山(白虎隊自刃の地)

★会津さざえ堂

★白虎隊記念館

↓

16:00~16:25

★喜多方ラーメン来夢 会津若松駅前店

↓

★駅前フジグランドホテル

★日帰り温泉 富士の湯

★上酒林

蒲生氏郷殿の墓参りと煮込みソースかつ丼

約5時間の電車旅を終え、ここからは会津若松を満喫するチャリ旅。

会津若松駅前には大きな赤べこがお出迎え。

まずは今夜の宿である駅前フジグランドホテルへ向かう。

レンタサイクルが無料で借りられるとのことがホームページに書かれていたのでフロントで確認。

荷物を預け、レンタサイクルを借りることに成功。ありがたや~

駅前フジグランドホテル(楽天トラベル)

11:00

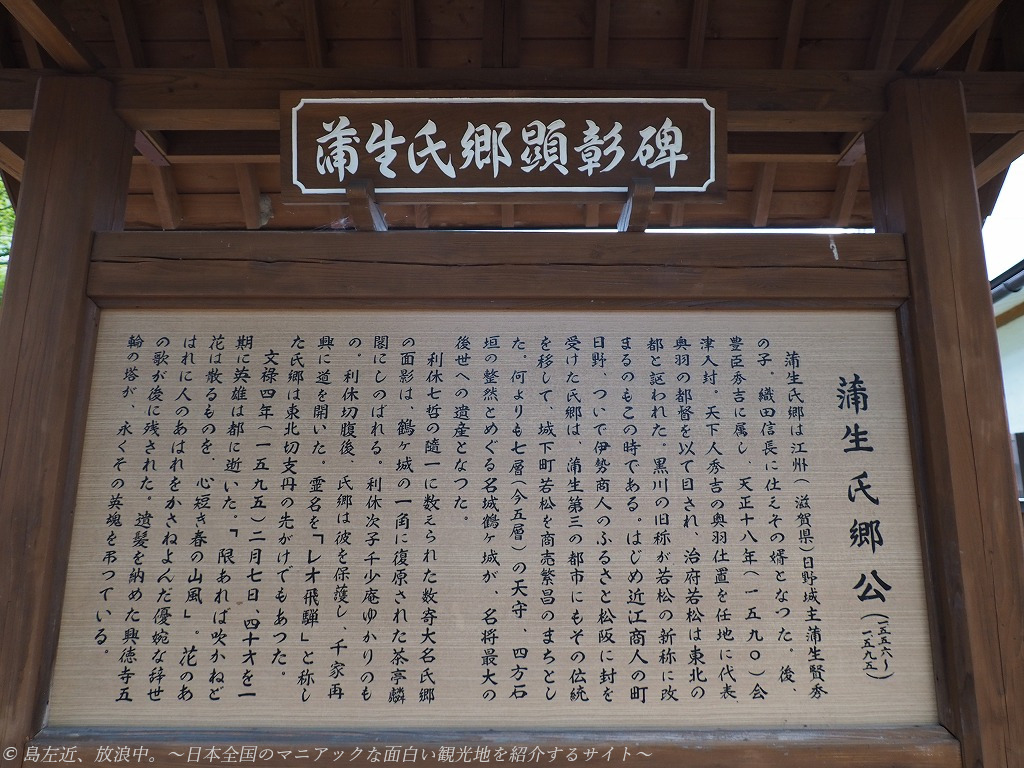

興徳寺の境内にある蒲生氏郷(がもううじさと)殿のお墓参り。

駅からはチャリで10分くらいの位置にひっそりとある。

蒲生氏郷(がもううじさと)殿は信長殿からその才覚を認められ信長殿の娘・冬姫殿と結婚。

その後は太閤殿下にお仕えし、小田原討伐後の1590年、伊達政宗殿に代わり会津の地を与えられた。

郷里である近江国蒲生郷の「若松の森」にちなんで、「黒川」と呼ばれていたこの地を「若松」と改めたのもこの氏郷殿である。

氏郷殿は東北の抑えとして期待されこの地を与えられたものの、1595年に40歳の若さでこの世を去ってしまうのである。

死因は毒殺説もあるが、大腸癌や肝臓癌などの病死説の方がどうも信ぴょう性が高いみたいである。

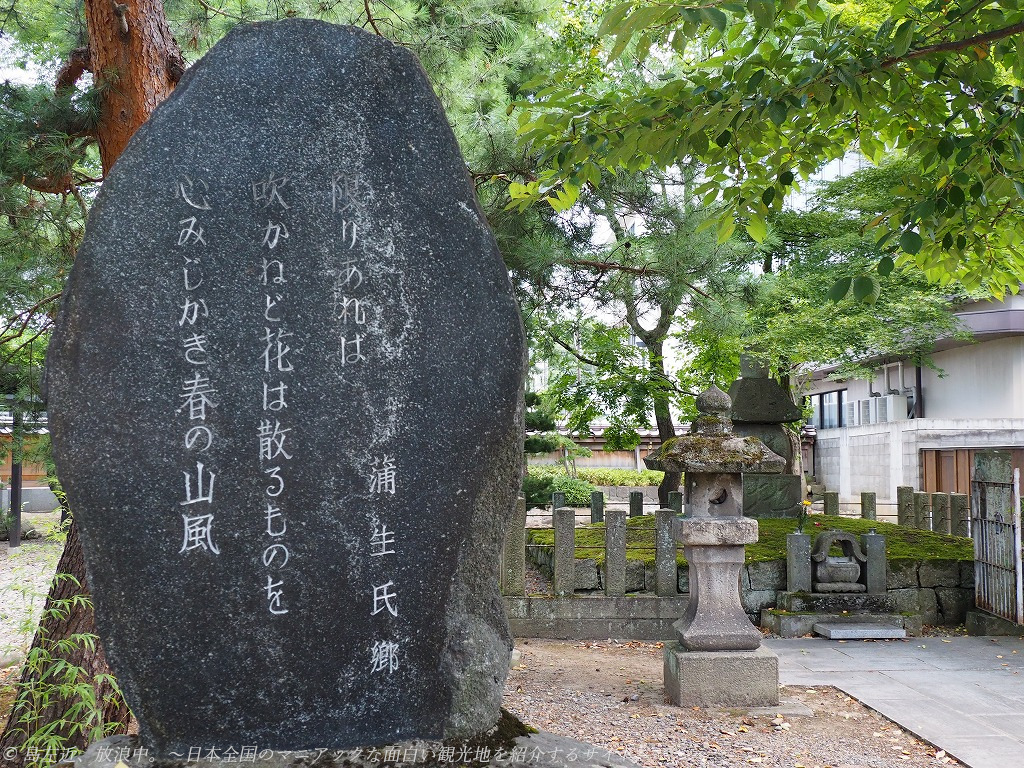

辞世の石碑がある。

「限りあれば ふかねど花は散るものを心みじかき春の山風」

関ケ原の際、氏郷殿が生きていればまた状況は大きく変わったかもしれない…。

11:10

氏郷殿に手を合わせてからチャリで約5分。

煮込みソースかつ丼で有名な「なかじま」に到着。

11:00開店だが店内は人でいっぱい。

なんとか1人カウンター席が空いていたので並ばずに入ることができた。

元祖煮込みソースかつ丼(1200円)を注文!

これがもう絶品。美味しすぎてすごい勢いで胃袋の中に入っていく。

ちなみに2014年にも訪れていて、今回が2回目の訪問である。

鶴ヶ城(会津若松城)を城攻め!

11:55

煮込みソースかつ丼で腹を満たした後は鶴ヶ城の城攻めにとりかかる。

立派な石垣で築かれた堅城である。

天守を裏側から撮影。

鶴ヶ城は、1593年に氏郷殿によって建てられた東北初の天守をもつ総石垣の城である。

鶴ヶ城の由来は、氏郷殿の幼名が「鶴千代」であり蒲生家の家紋に鶴が入っていたためともいわれている。

武者走り。右手側にも会談が設けられており、V字型になっている姿は珍しいつくりだそうだ。

いよいよ天守入城。

天守の石垣は野面積み。これは氏郷殿が築いた石垣である。

天守から武者走りを見ると、なにやら気になるモノを発見。

赤べこのトリックアート。まさかの武者走りの上に…。

こういう遊び心は大好きである。

天守から見た磐梯山。この日は天気も良く磐梯山もばっちり見えた。

天守から向羽黒山城跡(むかいはぐろやまじょうあと)を望む。

向羽黒山城は1561年、当時会津の有力大名であった蘆名盛氏殿によって築かれた城である。

氏郷殿の死後、上杉景勝殿が会津に移られた際は、戦略上の要地として向羽黒山城を大改修したといわれている。

赤瓦が美しい天守続櫓と鉄門、それに続く南走長屋と干飯櫓。

鶴ヶ城で特徴的なこの赤瓦は、会津松平藩の藩祖保科正之殿の時、慶安元年(1648)頃に葺き替えられた。

表面に釉薬を施して焼いた赤瓦は強度があり、会津の冬の厳しい寒さ、凍結にも耐えることができる。

現在の赤瓦の姿は2011年に葺き替えられたものである。

続櫓、長屋内も見学できる。鉄砲狭間から城外の敵を打ち落としている。

城外を歩く際は気をつけねば…。

石落とし。城の真下を歩くのは危険である。

氏郷殿の顔出しパネル発見。マレフィセントみたいな兜である。

天守内から脱出。ここからは美しい天守の撮影タイム。

鉄門と天守続櫓と天守のセット写真。いやぁ~実に美しい。

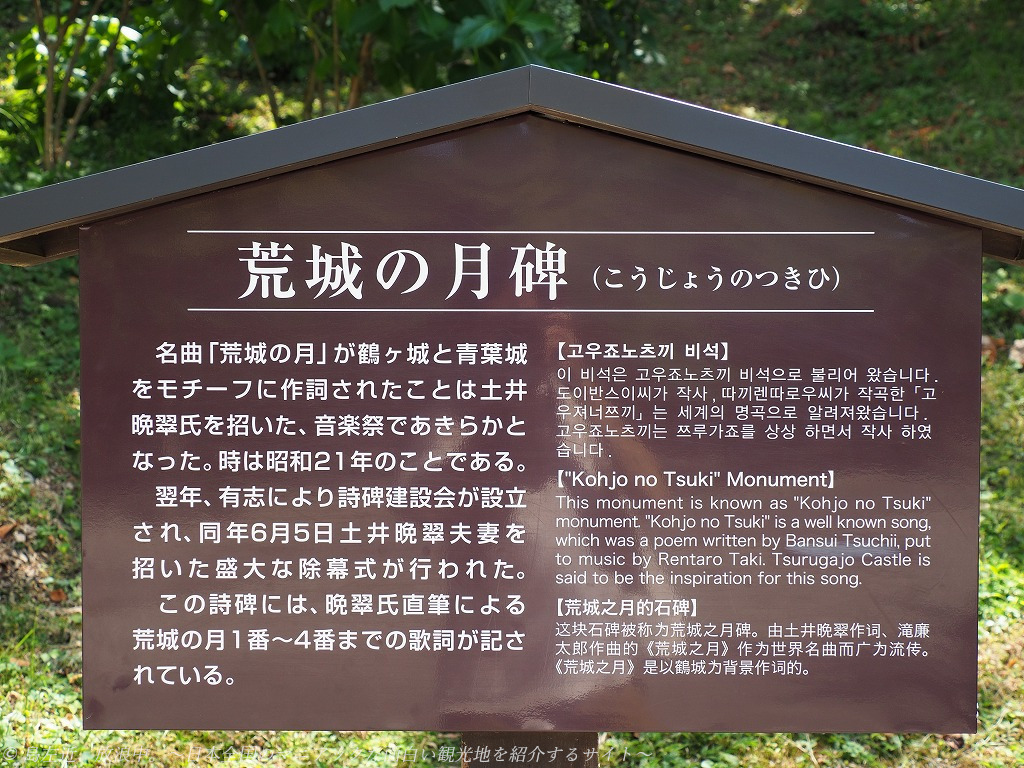

荒城の月碑を発見。

荒城の月は瀧廉太郎氏作曲、土井晩翠氏作詞の名曲である。

仙台出身の詩人である土井晩翠氏は、仙台城(青葉城)や会津若松の鶴ヶ城をイメージして作詞したらしい。

違う角度からの天守も美しい。

城内にある茶室麟閣(りんかく)。天守の入場券があれば入ることができる。

この場所は、1591年太閤殿下により死を命じられた千利休殿の茶道が絶えるのを惜しんだ氏郷殿が利休殿の子を会津にかくまった際に建てられた茶室である。

ちなみに氏郷殿は利休の弟子(利休七哲)の筆頭にあげられるほどの茶道の腕前であった。

小さな庭であるが風情があってよい。お抹茶もいただける。

緑に囲まれた素敵な空間であった。

傘と椅子があり、天守を背景に写真が撮れる場所があったので撮影。

お城に傘をさしてあげた。

松の木と天守。やっぱり天守はその土台である石垣とセットが美しい。

鶴ヶ城歴代城主の家紋。

1643年から戊辰戦争が起きた1868年までは、保科氏・松平氏が会津藩の藩主であった。

蝋人形がお出迎え!珍スポット臭が漂う会津武家屋敷!

13:40

鶴ヶ城から約3km離れた位置にある会津武家屋敷に到着。

チャリで約15分の距離である。

会津武家屋敷は、会津藩家老であった西郷頼母(さいごうたのも)殿の邸宅などを復元・移築した施設である。

西郷頼母殿の養子であった西郷四郎殿。

柔道家で小説「姿三四郎」のモデルとなった方らしい。

昔「セガサターン、シロ~♪」ってCMやってたよな…。色々つながった瞬間。

家老屋敷入口。

玄関では蝋人形がお出迎え。

屋敷内には、会津戊辰戦争時の西郷頼母殿の妻子の自決場面が再現されている。

1868年、新政府を樹立した薩摩藩、長州藩、土佐藩を中心とした新政府軍と、旧幕府軍が戦ったのが戊辰戦争である。

戊辰戦争は、京都の地で起こった鳥羽・伏見の戦いで開戦。

当時、幕府から京都守護職を命ぜられていた会津藩主松平容保(まつだいらかたもり)殿を中心とする会津藩は、旧幕府軍として戦ったことから朝敵とみなされてしまう。

西郷頼母殿は、旧幕府軍総督として白河口の戦いに臨むが、敗れ会津へ戻ることになる。

その後新政府軍は若松城下に突入。

上の写真の場面は、そんな中、西郷頼母邸で起こった悲劇の一場面である。

西郷頼母の妻子など一族21人が「敵の辱めを受けず」の覚悟から自刃を選択。

西郷邸に突入した土佐藩士中島信行殿は、自ら死にきれなかった娘の介錯を頼まれた…という場面だそうだ。

ちなみに妻子の背後には逆さ屏風が立てかけられている。

逆さ屏風は、故人に悪霊がとりつくのを防ぐための魔除けとされ、死後の世界が現在の世界とは逆の世界という意味から逆さに屏風を立てかけているそうだ。

大山捨松(おおやますてまつ)殿は、日本最初の女子留学生の一人。

会津藩家老山川尚江殿の末娘で、岩倉使節団とともに11歳のときに渡米。

捨松という名は、「捨てるつもりで待つ」という意味を込めて両親が改名させたそうだ。

西郷頼母殿と松平容保殿。

頼母殿は容保殿の京都守護職辞退を進言し、一時的に家老職を解任されていたそうだ。

戊辰戦争が起こると家老職に復帰し白河口で戦うも敗れ会津に帰参。

降伏を主張したところ、周囲との対立が生まれ長男を連れ蝦夷地へ渡り函館戦争でも戦うことに。

晩年は、日光東照宮で宮司となった松平容保殿を補佐する禰宜の役を担ったのである。

趣のある庭。さるすべりが綺麗。

武家屋敷の出口付近に設置されていた手作り感満載の鬼の絵。

珍スポット臭がするのは気のせい?

白虎隊自刃の地・飯盛山へ

15:38

会津武家屋敷から北へ約2kmの位置にある飯盛山へ。

ここは戊辰戦争における会津戦争の際に、若い少年隊士たちが自決した場所である。

磐梯山と猪苗代湖、市の木「アカマツ」が描かれたカラーマンホールを発見。

マンホールカードは平日は上下水道局庁舎1階で配布とのことで距離的に遠かったので今回は断念。

土日祝日は栄町第二庁舎1階で配布しているらしい。

「マンホールカード」を配布しています | 会津若松市 (city.aizuwakamatsu.fukushima.jp)

白虎隊のお墓へは動く坂道を使って移動。料金は250円。

左の急な階段で登ることもできるが…。

白虎隊士自刃の地。

鳥羽伏見の戦いで新政府軍に敗れた会津藩は軍制を年齢別に再編成し、玄武、青龍、朱雀、白虎という中国の方角の守護神である空想上の動物の名前を隊名につけた。

その中でも、白虎隊は16歳から17歳の青年隊士から構成されていたのである。

1868年8月20日、白虎隊は戸ノ口原(飯盛山から10kmほど東の猪苗代湖北西部)で戦うものの、退却を余儀なくされ鶴ヶ城を目指し、飯盛山に逃げ込む。

自決を決めた理由は諸説あるそうだが、城下が燃え鶴ヶ城天守を覆い隠す黒煙を目の前にし、城に戻り戦うか、敵陣に切り込むか激論が交わされたそうだ。

結論は、捕らえられて生き恥をさらすより潔く死を選ぶという自決の道。

自刃を選んだ白虎隊士は20名。そのうち1名は命を取り留めたのである…。

自刃した白虎隊士19名のお墓をお参り。

武士として敬意を表すとともに、安らかにお眠りください。

戦争はいつも未来ある若者の命を奪う。

血を流さずに歴史を変えることができる未来を望むばかりである。

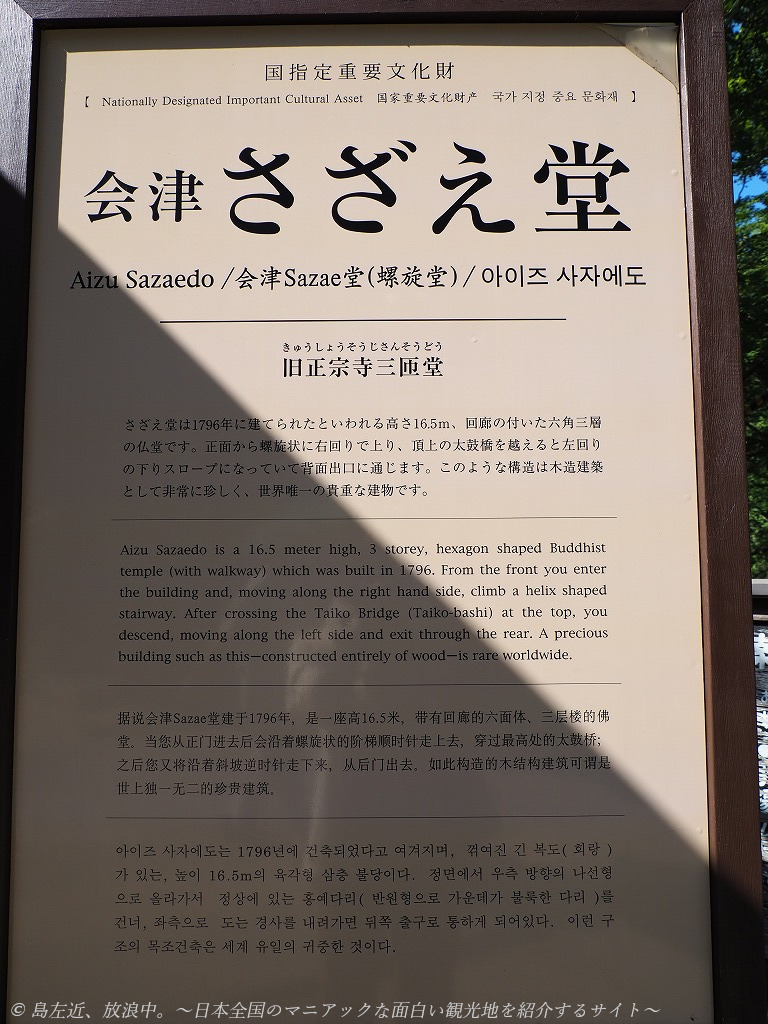

白虎隊士のお墓を降りていくと不思議な形の建造物と目にすることができる。

その名も「会津さざえ堂」である。

正式名称は「円通三匝堂(えんつうさんそうどう)」というらしい。

国の重要文化財に指定されているお堂で、右回りで上り、下りは左回りという珍しい構造をもつ木造建築である。

この地にあった正宗寺の住職・僧郁堂(いくどう)の考案により1796年に建立されたお堂である。

かつてはお堂内に西国三十三観音像が安置され、お堂をお参りすることで三十三観音参りができるといわれていたらしい。

正面から見るとさざえっぽくは見えない。

400円でお堂内の見学も可能で、正面の入り口から右回りでスロープを登り、左回りで下りお堂の裏側に出てくるというなんとも奇妙なつくりである。

さざえ堂を後にし、さらに山を下ると水の流れる音が聞こえてくる。

ここは戸ノ口堰洞穴(とのぐちせきどうけつ)といい、猪苗代湖から会津若松に水を引くために掘りぬかれた全長150mの用水トンネルである。

白虎隊士たちはこの洞穴を通り飯盛山の地にたどり着いたのである。

水量は多いため、まさかこんな洞穴を通って逃げてきたとは…。

白虎隊記念館にも入館。時間は16:00までで、15:30には入館締め切りになるそうなのでご注意。

多くの史料が残されていて勉強になる。

喜多方ラーメンと会津の郷土料理を満喫

16:00

少し早いが会津若松駅の方向に戻り、お腹すいたので喜多方ラーメンが食べられるお店に来た。

来夢 会津若松駅前店(食べログ)

喜多方チャーシュー麺(1080円)を注文。

疲れた身体に沁みわたる。美味!チャーシューたっぷりで最高のお味。

一度ホテルに戻る。

ホテルの部屋からは磐梯山を望むことができる。

今回宿泊した駅前フジグランドホテルは、駅からすぐでその近くの日帰り温泉富士の湯の入浴券付きなのでオススメ。

温泉にゆったりと浸かって、そのあとは会津の夜の町に向かう。

富士の湯(ふじのゆ) | 日帰り 温泉 会津 若松駅より徒歩1分 (fujinoyu.jp)

温泉ですっきりした体で向かった先は、上酒林という居酒屋。

上酒林(食べログ)

カウンターに通されるとさっそく生ビールを注文。お通しも美味しい。

会津名物のメニューがあったので「にしん山椒漬け」を注文。

これは酒のつまみに抜群。

「さくら刺」も注文。馬刺し美味。

「みそ田楽生あげ」、これがめちゃくちゃ美味しかった。

その他串焼きと日本酒を注文し3600円。

お会計間違えてない?ってくらい満足したのに安かった。

また会津若松に来たら立ち寄りたいお店である。

朝5時からスタートした2日目はとんでもない充実した一日であった。

3日目は、大内宿へ立ち寄りそのまま鬼怒川温泉に抜ける予定。

《3日目へつづく》

【本日のお宿】

★駅前フジグランドホテル

コメント